©︎︎︎S-PULSE

■育成部・教育事業部合同コーチ研修

日付:5月25日(水)

会場:三保鈴与グラウンド

対象:育成部教育事業部コーチ

清水エスパルスは、5月25日に、三保鈴与グラウンドにて、育成部と教育事業部コーチ合同研修を行いました。

日本サッカー協会障がい者サッカーインストラクターである、上野二郎さま、北野孝一さまをお迎えし、行われた今回の研修。

『障がい者と健常者が一緒にサッカーを楽しむ』をテーマに、講義を通したインプット、参加者同士でのディスカッションとアウトプット、そして体験、三つのパートで学びました。

まず、『効果的なコミュニケーション』の大切さを知り、伝えることの難しさを伝言ゲームで実感しました。

少し長い文を1人目が覚え、5人6人と伝えていく中で、どんどん内容が変わっていき…

最後の1人になったときには全く違う文章になっていたことも少なくなく、正解発表のときには、「ええー!!」という落胆の声も!

いかに自らが、固定概念や先入観にとらわれているのかを実感する良い経験となりました。

©︎︎︎S-PULSE

©︎︎S-PULSE

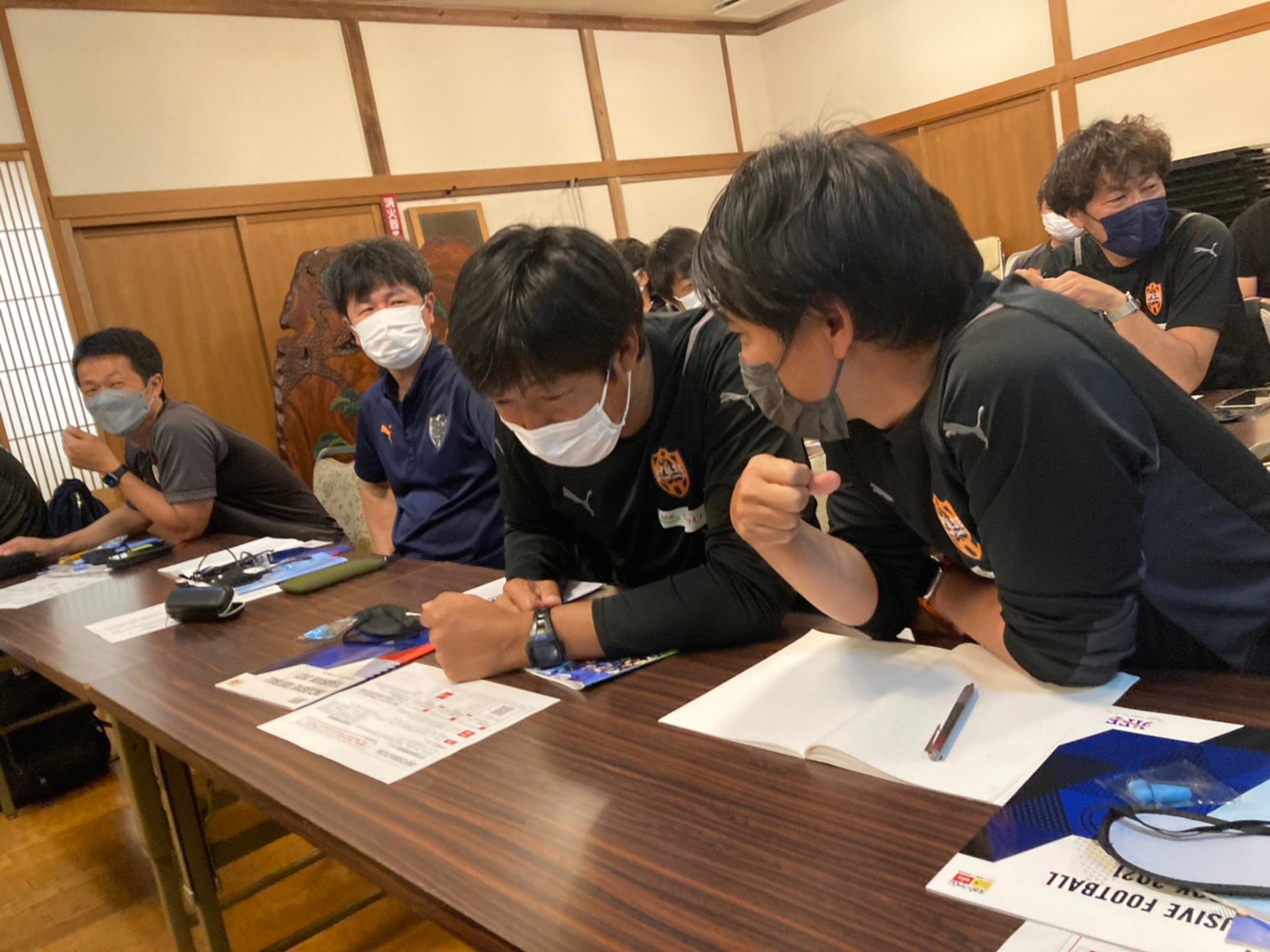

続いて、①視覚、②発達、③聴覚、④知的 それぞれの障がいのある方と、効果的なコミュニケーションを図るためには、どのようにすべきかをチームごとにディスカッション。

これまでのプレーや指導の経験から、相手の特性を考え、伝え方や伝える手段をそれぞれ共有しました。

その中で、『最低限の言葉で見事に伝える』ことの大切さを教わりました。

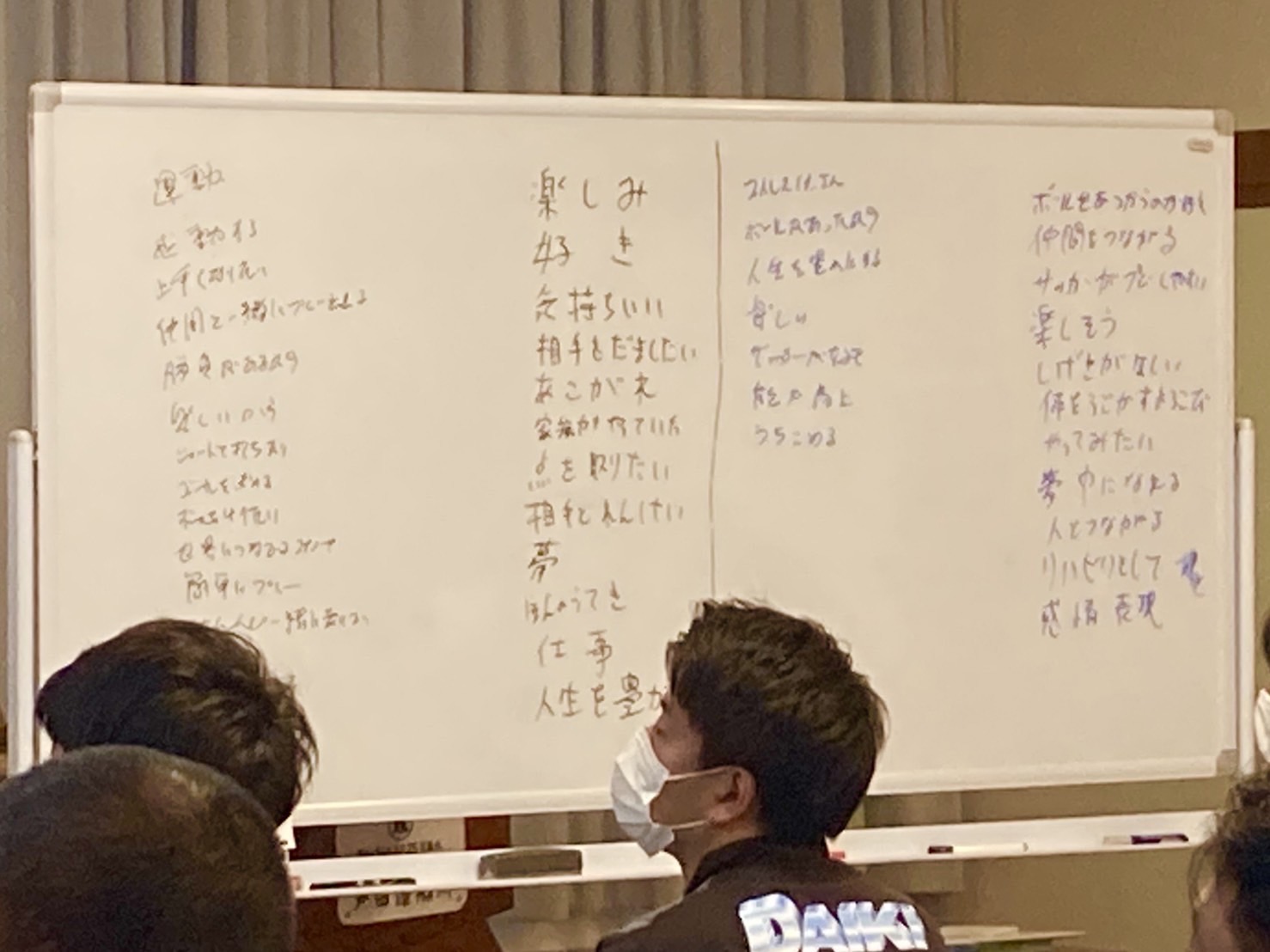

次に、『人はなぜサッカーをするのか?』を一人ずつ発表。

サッカーに関わる私たちと障がいのある人、それぞれがサッカーをする意味に、違いはないことを認識しました。

講義の最後に、障がいのあるプレーヤーもないプレーヤーも、『ともにプレーする考え方』について学び実技に移動。

©︎︎︎S-PULSE

©︎︎S-PULSE

グラウンドでは、7種目ある障がい者サッカーの種目の中で、ブラインド、アンプティー、デフ、知的障がい、CPサッカーについて体験しながら考えました。

実際に体験することで、それぞれの特性への捉え方も変わります。

アイマスクをした状態でのブラインドサッカー体験。

目が見えない状態で、声だけを頼りに距離を測ること、ボールをまっすぐ前に運ぶこと…

いかに普段サッカーをする中で、「見る」ということに頼っているのかを実感する時間となりました。

©︎︎︎S-PULSE

©︎︎S-PULSE

また、しっぽとりゲームでは、数名のコーチが耳栓とイヤマフをした状態で参加し、「耳が聞こえないことで、後ろから人が来るのが怖い」「人との距離が分からなくなった」と感じたことを発信。しかし、「皆が楽しそうに笑っていたり、ジェスチャーで指示を出していたりという様子が見えたので、一緒に参加しているという気持ちになることはできて楽しかった。」とも語っており、その気持ちを知ったうえで、どの部分に配慮し、どうルールを変えるべきか、たくさんの意見が交わされました。

今度はアンプティーサッカーのクラッチを身につけたコーチが参加。

クラッチを持っているということは、両手が塞がっている、すなわち攻撃に参加することはできない。このことにゲームの中で気付いたことで、両手が塞がっているプレーヤーが攻撃できるルールを皆で考え、しっぽの数ではなくラインを超えたことで勝敗が決まるルールに変更しました。『ともにプレーする考え方』を軸に、皆が楽しめるルールにするために考え、実践する中で、「サッカーでサッカーを学ぶ」良い時間になりました。

©︎︎︎S-PULSE

©︎︎S-PULSE

参加したコーチは、「転ばないように!と最初から気を遣うのではなく、いっしょになにができるかを考えることの大切さを知って驚いた。」

「相手のことを知り、受け手の捉え方を意識することは普段の指導でも大切にしていきたい。」

「ブラインドやデフサッカーのコーチング方法についてもっと知りたい。」などと振り返りました。

実際のエピソードやユーモアを交えながら、分かりやすく伝えてくださった、上野二郎さま、北野孝一さま本当にありがとうございました。

清水エスパルスでは、これからも障がい者サッカーについて学び続けてまいります。

©︎︎︎S-PULSE

©︎︎S-PULSE

.jpg)

.jpg)