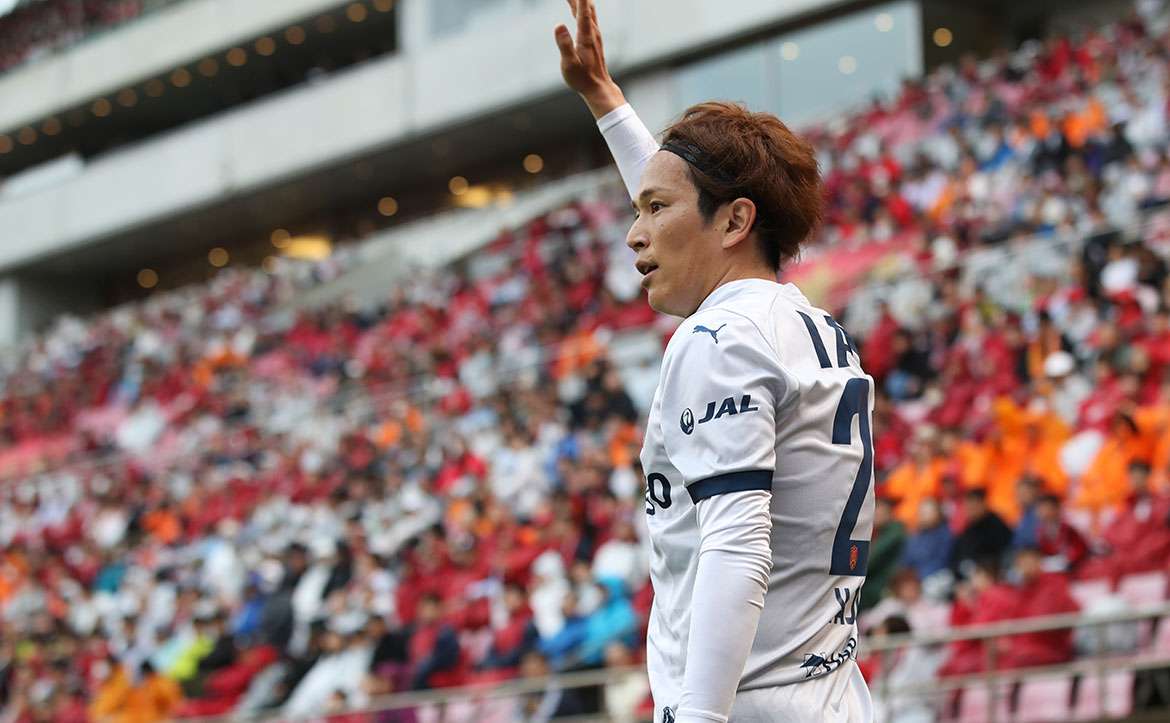

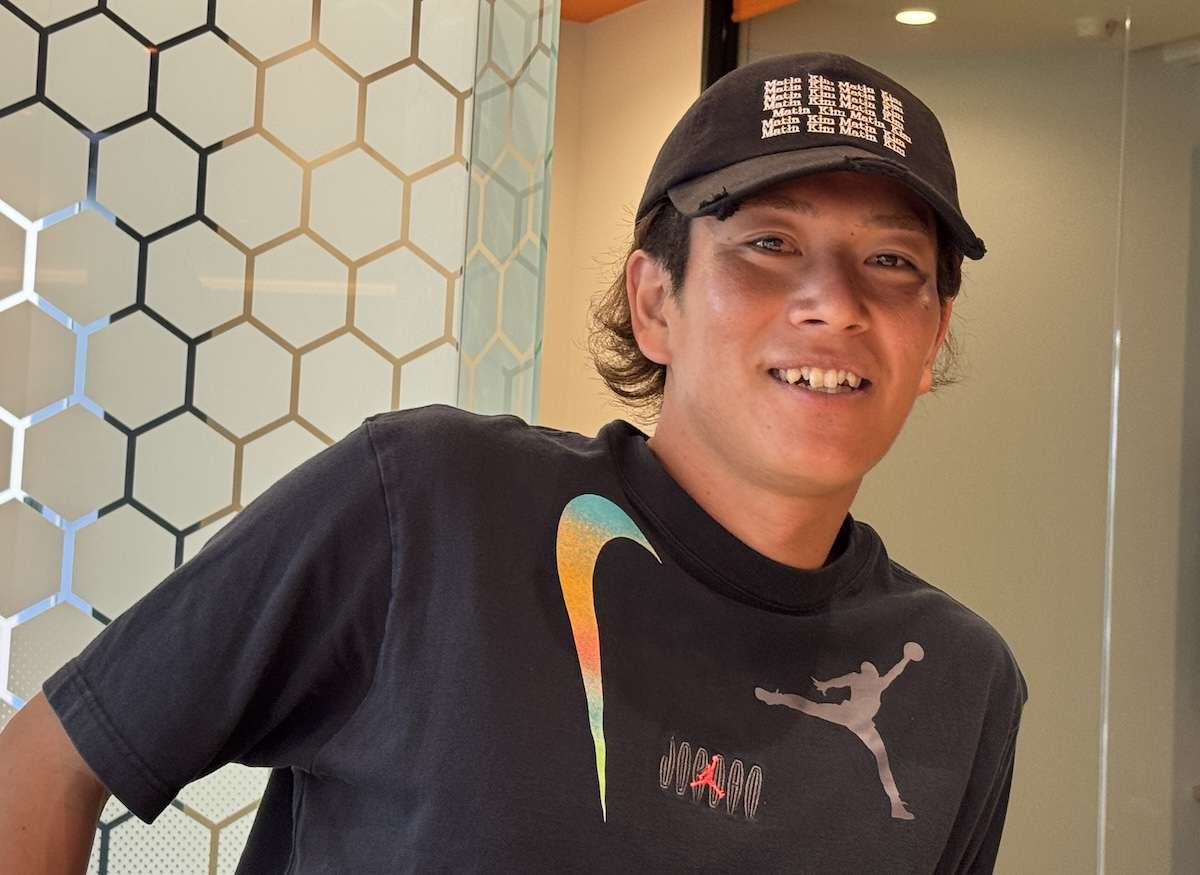

プロサッカー選手になるまでの道のりは人それぞれ。だからこそ各々がルーツに基づいた“サッカー観”を持っている。選手たちの過去を紐解き、現在のプレーヤー像が形づくられた背景に迫る新コンテンツ『ヒストリア』。第1回は矢島慎也選手編。

7月14日公開/取材・文=平柳麻衣

サッカーとの出会い…泣きながら試合をした幼稚園時代

小さい頃から自分のやりたいことを何でもやらせてもらっていた中で、父親がプロではないけどサッカー経験者というのもあって、サッカーボールを与えてもらったり、アルゼンチン代表の試合映像を一緒にビデオで見たりしていました。マラドーナとか、オランダだけどファン・バステンとかのプレーを「うまっ!」って思いながら見ていた気がします。遊びで野球をやったりもしたけど、のめり込んだのはサッカーでした。幼稚園の頃はただボールを蹴っているのが楽しくて、その時からある程度は自分が他の人より上手なのかなと感じていました。でも、自分がプロになるまでのサッカー人生ってそんなに順風満帆ではなかったですけどね。

自分はひまわり南幼稚園という、(松崎)快が通っていた幼稚園の分家みたいな幼稚園でサッカーをやっていたんですけど、ある大会に出た時、前田直輝がいたあかつき幼稚園にボッコボコにされました。もう何もできなくて、試合中も泣きながらサッカーをしました。それが、自分が覚えている中で最初にイライラした出来事です(苦笑)。ひまわり南幼稚園は、サッカーと一緒に柔道みたいなものもセットでやっていて、ガチガチにサッカーをするというよりは、みんなで楽しもうというスタンス。一方で、あかつき幼稚園は上手い子が集まっているチームだったので、チームや個人としてのレベルも、サッカーに懸ける熱量も全然違いました。

1つ目のターニングポイントは北浦和SSS…山田直輝の背中を追って

自分のサッカー人生において、1つ目の大きなターニングポイントは、北浦和サッカースポーツ少年団に入ったこと。その少年団の代表の方が南米でサッカーをしていた人だったこともあり、とにかくロングボールは蹴るな、常に自分の周りにボールを置いておけ、と。小中学生年代ってスピードがあったり身体の大きな選手が注目を集めがちですけど、そういう選手はいずれ通用しなくなる時が来るし、通用したとしてもほんの一握りの選手。レベルが上がっても活躍できるのは、やっぱりボールを上手く扱える選手だからって。

なので、北浦和SSSでは小学4年生ぐらいからラダーをやったり、小さいボールを使ったサッカーをしたりして、身体の使い方や基礎技術を身につけることができました。北浦和SSSの練習は土日しかなかったので、平日は火曜から金曜までクーバー・コーチングに通い、フットサルコートでのゲームやドリブル、一対一など毎日基礎練の繰り返し。当時身につけた技術は今でも基礎になっているし、その年代で基礎練にしっかり取り組むことは大事だと思います。

北浦和SSSは、これまで4、5人プロを輩出しているんですけど、なかでも自分のキャリアにおけるキーマンは、3つ上の山田直輝くん。当時から全国的にも名の知れた、近いようで超遠い存在でした。フィジカルに身を任せてボコボコ点を取るのを嫌う人で、当時から全てにおいて上手かったし、今何をすべきなのかというサッカーの本質を捉えていたと思う。コーチからも「山田直輝みたいになれ」と言われていたし、自分もその一心でした。

当時よく言われたのは、「相手の逆を突く」ということ。小学生年代だとチームごとにレベルの差が大きいから、足が速いほうではない自分でもスピードに任せて簡単に相手を抜けるような時もありました。でも、それをやったらめっちゃ怒られました。しっかり相手を揺さぶってから抜け、と。それも今の基礎ですよね。自分は身体が小さいほうだったから、先を見越して言ってくれていたのかなと思います。

サッカー人生における究極の挫折

小学生の頃から漠然と「プロになりたい」とは思っていたけど、目先の目標は、夏の全少に出場するFC浦和のメンバーに入ることでした。FC浦和は市トレセンの中から選抜された16人で構成されます。旧浦和市のトレセンはA〜Hまでブロックがあって、自分はGブロック。GブロックとHブロックの中で選ばれた選手が次のステージに進んで……と徐々に選抜されていく仕組みだったのですが、自分はGブロックからG、Hブロックに選抜する時点で落ちました。これが自分のサッカー人生における究極の挫折です。

結局、一緒にクーバーに通っていた子が「アイツがここで落ちるのはおかしい」と親に言ってくれて、その子の親が他の少年団のコーチだったという縁で、繰り上がりのような形でFC浦和に入ることができたんですけど、その子が何も言ってくれていなかったら、自分は市トレセンで消えていく選手だったと思うと、これも人生の転機ですね。

それ以降は県南トレセン、県トレセンと順調に選ばれて埼玉県選抜に入ったんですけど、埼玉県選抜ではずっとベンチで、夏に海外の選抜チームも呼んで開催された大会で優勝した時も出ていません。上手い選手が周りにたくさんいた中で、自分もその中の一人でしかなかった。ただ、夏と冬に県選抜で出場する「フジパンカップ」という大きな大会があって、冬の大会で優秀選手賞を取ることができました。その成果もあってか、浦和ジュニアユースとFC東京U-15深川から正式にスカウトされて、家から近いという理由で浦和への加入を決めました。あとは結果論ですが、直輝くんが行ったところを選んだというのも良い選択だったなと思っています。

浦和ジュニアユース加入…“当たり前”を学んだ3年間

自分みたいに身体能力が高いほうではない選手がサッカーのスピード感に戸惑うのって、小学校から中学、中学から高校、高校からプロ、とカテゴリーが変わる時ですよね。もう圧倒的に身体のつくりが違うし、最初はすごく戸惑いました。周りには中1の時から中2、中3の試合に出ている選手もいた中で、自分は自分の学年の試合に出ていただけ。その中で望月(聡)さんから、プロを目指していく上で当たり前のことを教えてもらいました。

例えばパスを出した時、受け手の選手がフリーだったら「ターン!」って言うんですよ。今となっては当たり前のようにやっていることですけど、最初は「何で言わなきゃいけないの? 受け手が勝手にやるものでしょ」って疑問に思っていました。でも、チームとしてサッカーをするためには、例えば「毎日歯磨きをする」のと同じぐらい“当たり前”のことなんですよね。あとはパス1本1本の正確さの重要性とか、プロになる上で本当に当たり前の部分を教えてくれたのが望月さんです。

中学2年生になると、少しずつAチームに絡めるようになりました。中学年代の大きな大会であるクラブユース選手権も関東予選まではAチームに入れたけど、本戦のメンバーからは落選。ただ、そこで自分は一段と強くなれたと思っています。当時コーチだった淀川(知治)さんが結構強烈な人で、Aチームがクラブユース選手権に行っている夏の間、残り組のみんなで吐くほど走り込みました。「ここで強くならなくてどうするんだ」と。

めちゃくちゃ走ったし、本当にキツかったけど、クラブユースに行っていた同期たちが戻ってきて一緒に練習をやった時、彼らがバテて全然走れないのに対して、自分たちはケロッとしてたんですよ。それ以降、中2の代の試合では自分たちのほうが主力になったし、フィジカルもメンタルもレベルが上がったと感じました。ちなみにこの頃、(高橋)祐治と初めて試合で対戦しました。お互いの印象は全然覚えていないですけどね。

当時ずっと言われ続けて、今でもよく覚えている言葉があります。「サッカーって簡単だから。ボールをゴールに入れればいいスポーツだってことを絶対忘れるな」と。今でもそうだけど、やっぱりどうしたらボールを保持できるかとか、いろいろ考えてしまうんですよね。でも、ボールを持つことが目的になって、点を取ることを蔑ろにしてしまったら意味がない。シンプルに、点を取るために何をすればいいか。中3の時は自分と関根(貴大)が2トップを組むことが多かったんですけど、自分が裏にパスを出して関根が走る、みたいなシンプルな攻撃がベースだったし、“気持ち”を植え付けられたジュニアユース時代でした。

サッカー観を築いてくれた恩師、堀孝史監督

自分のサッカー観が築き上げられたのは、ユースに昇格してからの3年間が大部分を占めています。堀孝史さん、岩瀬健さん、天野賢一さん。この3人から学んだ遺産で今もプロとしてやり続けられているとも言えます。

当時、ペップ グアルディオラがバルセロナの監督をやっていて、基本システムは4-3-3。「ボールを保持しながら相手を崩す究極系」だと、いろいろなチームが参考にしていたと思います。堀さんも「4-3-3が一番、ピッチ内で三角形を多く作れるから自ずとボールが回る」と言って、4-3-3でやっていました。自分はインサイドハーフをやることが多くて、堀さんに言われたのは「アンカーとインサイドハーフのバランスをぐちゃぐちゃにして相手を壊す」ということ。言われた当時は訳が分からなかったけど、相手がこうしてきたら、こっちはこう動いたほうがいい、という状況に応じた適切なポジション取りが練習の中に落とし込まれていたと思います。

当時は本当に意味が分からなかったんですけど、自分が「どうしたらいいんだろう?」と思った時、堀さんが言ってくれる「こうだから、こうでしょ」という一言二言がスッと入ってきたんですよね。今になってようやく堀さんが言ってたことが理解できるようになったし、今でもめっちゃ仲が良い同期の野崎雅也と、「あの時の堀さんの練習ってすごく理にかなってたよね」なんてよく話します。堀さんは練習が終わった後に毎日ノートに何かを書いていたんですけど、自分もセカンドキャリアとして指導者の道を考えるようになった今、堀さんのノートを買わせてほしいってすごく思います(笑)

ユースでの3年間はずっと4-3-3でしたけど、4-3-3ってサッカーにおける考え方の全てが詰まっている気がするんですよね。アンカーが下りたら3-4-3にもなるし、どこもかしこも三角形だらけ。プロになっていろいろなシステムのサッカーをやってきましたけど、サッカーはサッカーだから、基本的な考えは変わらない。今の自分は、ユース時代に学んだことをピッチで体現しているだけです。

自分たちが確立すれば、逆に相手しか見えなくなってくる

プロとしてプレーしている今、一番大事にしているのは「相手と戦うこと」です。これも同期から言われた言葉だけど、「日本は自分たちと戦っているチームが多すぎる」って。自分たちが上手くいかないからこうしよう、と自分たちの問題解決でいっぱいいっぱいになると、相手と戦えていないから、どんどん劣勢になっていくんですよね。もちろん自分たちの問題解決も大事だけど、もっと相手を見て、相手が何を嫌がるのかを考えて戦わないといけないんじゃないかなと思います。勝ってる時はそれが自然とできるし、「自分たちはこうあるべき」というものが確立できると、逆にもう相手しか見えなくなってくるんですよ。

プロ入り後、とくにガンバ大阪時代は自分も自信があったから、ツネさん(宮本恒靖)に対して「もっとこうしたほうがいいんじゃないですか」とよく意見を言っていました。それに対してツネさんもしっかり熱量を持ってぶつかってくれたことに感謝しているし、自分自身も決して「自分が活躍したいから」ではなく、「チームが勝つため」を最優先事項として意見していたという誇りはあります。

ただ、30歳を過ぎた今は、自分も大人になったというか、一社会人として、ああだこうだ言ってるわけにはいかないなとも思います。例えば監督はこう考えていて、若手はこう思っているというのを中立の立場で聞いて、若手に適切なアドバイスをしていく。もう自分の意見だけを言う時代は自分の中で過ぎたので、チームが勝つために自分の立場でできることを担っていきます。

エスパルスアプリでは試合日の舞台裏に迫った人気コンテンツ『THE REAL』のほか、試合前後の監督・選手コメント、選手インタビュー『三保クラブハウス通信』、イベント裏側動画など様々なオリジナルコンテンツを日々配信中です。

ぜひ、ダウンロードしてお楽しみください!